Dracula et la Hammer

Introduction

Avant de rentrer dans le vif du sujet je pense qu’il convient de situer de manière succincte l’origine littéraire de Dracula et de parler des antécédents cinématographique du célèbre comte transylvanien. Le personnage est crée par Bram Stoker, un écrivain irlandais passionné d’occultisme et membre présumé de la Golden dawn, dont l’enfance fut marqué par les contes du folklore irlandais, puis par la découverte du Carmilla de Sheridan LeFanu. Auteur de plusieurs nouvelles fantastiques Stoker cherche une histoire capable de servir de réceptacle a ce folklore qui n’a cessé de l’habiter et trouvera dans l’histoire ces sources d’inspiration. Sur les conseils d’un ami, Stoker finira par tomber sur l’histoire d’un noble valach devenu légendaire pour ces très sanguinaires exploits. Impressionné par la découverte de l’histoire et du folklore entourant le désormais célèbre Voïvode de l’ancienne Valachie Vlad Drakula, autrement appelé Vlad Tepes (Vlad l’empaleur) en raison de son exubérante passion pour le supplice du pal, Stoker se lance dans l’écriture de ce qui va demeurer son œuvre la plus célèbre en se jetant dans de nombreuses recherches sur les mythes et légendes entourant les vampires et autres créatures de la nuit. Fruit de 10 ans de recherches et d’écriture, Dracula sort en Mai 1897 et connaît un tel succès que sa première représentation théâtral a lieu 1 mois plus tard. Comme on le dit dans ces cas là, le reste fait partit de l’histoire ! Doté d’une construction épistolaire et d’un sous texte sexuel évident (il est assez utile a ce stade de préciser que bien avant l’écriture de son œuvre maitresse Stoker fut privé jusqu’à son décès de tout rapport avec sa femme suite a l’accouchement de leurs fils) Dracula ira rejoindre la liste des grands classiques littéraires ayant marqués le courant romantique/gothique en vogue fin du 19e siècle. Le cinéma mettra quelques années avant d’en entreprendre l’adaptation, et contrairement a ce qui est généralement répandu, le premier métrage a s’en inspirer ne fut pas le Nosferatu de Murnau mais un obscur film d’origine hongroise réalisé en 1921, hélas aujourd’hui considéré comme perdu, Drakula de Karoly Lajthay.

Avant de rentrer dans le vif du sujet je pense qu’il convient de situer de manière succincte l’origine littéraire de Dracula et de parler des antécédents cinématographique du célèbre comte transylvanien. Le personnage est crée par Bram Stoker, un écrivain irlandais passionné d’occultisme et membre présumé de la Golden dawn, dont l’enfance fut marqué par les contes du folklore irlandais, puis par la découverte du Carmilla de Sheridan LeFanu. Auteur de plusieurs nouvelles fantastiques Stoker cherche une histoire capable de servir de réceptacle a ce folklore qui n’a cessé de l’habiter et trouvera dans l’histoire ces sources d’inspiration. Sur les conseils d’un ami, Stoker finira par tomber sur l’histoire d’un noble valach devenu légendaire pour ces très sanguinaires exploits. Impressionné par la découverte de l’histoire et du folklore entourant le désormais célèbre Voïvode de l’ancienne Valachie Vlad Drakula, autrement appelé Vlad Tepes (Vlad l’empaleur) en raison de son exubérante passion pour le supplice du pal, Stoker se lance dans l’écriture de ce qui va demeurer son œuvre la plus célèbre en se jetant dans de nombreuses recherches sur les mythes et légendes entourant les vampires et autres créatures de la nuit. Fruit de 10 ans de recherches et d’écriture, Dracula sort en Mai 1897 et connaît un tel succès que sa première représentation théâtral a lieu 1 mois plus tard. Comme on le dit dans ces cas là, le reste fait partit de l’histoire ! Doté d’une construction épistolaire et d’un sous texte sexuel évident (il est assez utile a ce stade de préciser que bien avant l’écriture de son œuvre maitresse Stoker fut privé jusqu’à son décès de tout rapport avec sa femme suite a l’accouchement de leurs fils) Dracula ira rejoindre la liste des grands classiques littéraires ayant marqués le courant romantique/gothique en vogue fin du 19e siècle. Le cinéma mettra quelques années avant d’en entreprendre l’adaptation, et contrairement a ce qui est généralement répandu, le premier métrage a s’en inspirer ne fut pas le Nosferatu de Murnau mais un obscur film d’origine hongroise réalisé en 1921, hélas aujourd’hui considéré comme perdu, Drakula de Karoly Lajthay.

Le chef d’œuvre de Murnau fut sans conteste la première grande œuvre vampirique de l’histoire du cinéma, une évidence qui semblât échapper a la veuve de Stoker qui ne goûta pas du tout le piratage de l’œuvre de son défunt mari, la production ayant malencontreusement « oubliée » de payer les droits d’adaptations. Florence Stoker intenta un procès a la Prana Films, procès qu’elle gagna devant une cours anglaise avec pour effet la destruction des copies et celle du négatif original, sentence qui ne fut heureusement jamais appliqué. Il aurait été plus que dommageable de voir disparaître un pur chef d’œuvre, offrant au fantastique en général et au thème du vampire en particulier la première et plus que mémorable apparition de Dracula (même si a cause des problèmes de droits mentionnés plus haut celui-ci s’appelle Orlok) sous les traits de Max Schreck. Si le récit est assez fidèle au roman, il contient quelques notables différences qui ne seront pas sans conséquences sur les représentations suivantes du vampire, comme sa destruction par la lumière du soleil, absente du roman puisque le comte s’y balade en plein jour, ainsi que le maquillage de Max Schreck attribuant un aspect bestial, cadavérique au vampire qui, s’il ne fera pas vraiment école (les films suivant lui préférant une imagerie plus ou moins issue des films Universal), définira esthétiquement un des plus grands emblèmes du mal au cinéma, un symbole qui trouvera une résonance dans certains films soucieux de retourner « aux sources » du mythe (Les Vampires de Salem de T. Hooper ou Blade 2 de G. Del Toro) et d’en traduire l’aspect épidémique.

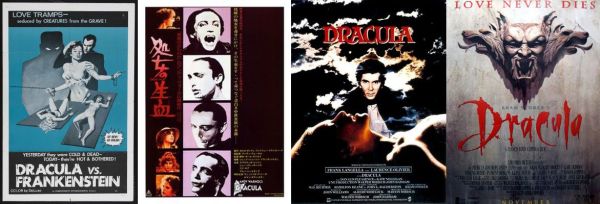

Il faudra attendre 1931 pour qu’une nouvelle adaptation, parlante cette fois, inspiré des écrits de Stoker arrive sur les écrans, a savoir le célèbre Dracula de Tod Browning produit par la Universal avec Bela Lugosi. A l’origine prévu pour Lon Chaney, qui déclina l’offre pour cause de décès, le personnage échut a Lugosi qui tenait déjà le rôle titre dans la pièce écrite par Hamilton Deane et John Balderston (qui inspirera également la version de 1979 réalisé par John Badham). Malgré ces quelques indéniables qualités (les 10 premières minutes sont sympa et décors/photo sont superbes), ce Dracula est aujourd’hui le type même du classique poussiéreux se traînant sur plus d’une heure au gré d’un rythme qui ferait tomber en état de catatonie le plus survolté des traders. La composition de Lugosi vaut ce qu’elle vaut mais demeura néanmoins la référence pendant plusieurs décennies, emprisonnant l’acteur dans un rôle dont il ne put jamais se séparer. Rigide, outrageusement typé et presque comique, sa « performance » fut conditionné par la mise en scène statique de Tod Browning qui soumit le jeu de l’acteur a un procéder lumineux qui devait servir a rendre son regard plus menaçant, obligeant Lugosi a rester le plus souvent immobile. Le succès fut néanmoins au rendez vous, assez énorme pour embrayer sur ce qu’on appelle généralement l’age d’or du fantastique américain, se traduisant par une vague de films fantastiques, de science fiction ou d’épouvantes qui, pour certains, firent date (Frankenstein, La Fiancée de Frankenstein, l’Homme Invisible, l’île du Dr Moreau, Dr Jekyll et Mr Hyde ou The Black Cat) ainsi qu’a quelques suites a l’intérêt variable.

La Fille de Dracula (Lambert Hillyert/1936) part d’une bonne idée et d’une belle scène d’ouverture (la comtesse Zaleska, la dite descendante donc, récupère le corps de son père pour l’incinérer sur un bûcher funéraire en pleine forêt) pour arriver a un résultat très au dessus du Browning mais sans toutefois accoucher d’un film véritablement marquant. La Fille de Dracula demeure intéressant pour sa facture et pour le personnage de Zaleska. Vivant son statut de vampire comme une malédiction, c’est également le premier vampire affichant des penchant homosexuel. Le Fils de Dracula ne lui est pas supérieur et ne doit d’être regardable que grâce au métier des Siodmak Brothers (Robert derrière la caméra/Curt au stylo) ménageant quelques belles scènes dans une intrigue aussi insipide qu’un Lon Chaney Jr n’interprétant pas le fils mais bien le comte lui-même. Si Lugosi n’était peut être pas l’acteur idéal, le choix de Chaney Jr. s’avère être une erreur de casting et réussi a faire regretter l’absence de l’acteur hongrois. Acteur pataud qui ne fut même pas l’ombre de son illustre père, Chaney alourdit le rôle de son manque de talent et de charisme dans un film qui aurait pu être meilleur sans lui (je sais je suis méchant). Belle photo et quelques beaux SFX dût a John P. Fulton qui illumine un film aussi ennuyeux qu’un matin dans l’arrière pays polonais sous la pluie. La suite des aventures américaine du comte ne sont pas plus glorieuses mais néanmoins plus sympathiques. Dans une volonté de rentabiliser au maximum leurs différentes franchises et de se sortir d’une énorme panade financière, Universal va produire plusieurs crossover les réunissant presque toutes. Malgré un traitement besogneux qui fait de Dracula, et des autres mythes utilisés, une figure vide de sens, La Maison de Frankenstein et La Maison de Dracula (tout deux réalisé par Erle C. Kenton en 1944 et 45 avec ce bon vieux John Carradine dans le rôle du vampire) « bénéficient » de scénario absurdes transposant les vieux monstres dans des aventures tenant plus du serial que du film d’épouvante. Pas ennuyeux pour un sous et donc assez divertissants, ces films participes néanmoins de la déliquescence des grands mythes et marquent la fin de l’age d’or. Lugosi se couvrira une dernière fois de la cape du seigneur de la nuit (non sans l’avoir retrouvé dans l’excellent La Marque du Vampire de Tod Browning et l’intéressant Le Retour du Vampire de Lew Landers) dans Abbot et Costello rencontre Frankenstein en 1948, ultime degré de la dégradation de l’exploitation d’un personnage par des producteurs incapables de gérer un patrimoine crée par d’autres.

Si Dracula disparaît quasiment des écrans US – exception faite de The Return of Dracula de Paul Landres en 1958 qui adapte le personnage aux exigences du teen movie 50’s – il réapparaîtra un peu plus au sud dans une production moins connu mais d’autant plus remarquable qu’elle constituât un maillon essentiel entre l’héritage de l’époque Universal et le nouvel age d’or qui cette fois viendra du nouveau continent. Sans être une adaptation du Dracula de Stoker dont il utilise quelques éléments, le vampire se nomme le comte Lavud, Les Proies du Vampire nous vient du Mexique et est réalisé par Fernando Méndez en 1957. Ce film est une belle réussite, malgré quelques lenteurs, réussissant le pari de transposer les codes et l’imagerie du film de vampire au Mexique, noyant l’hacienda en ruine en lieu et place du vieux château transylvanien. Doté d’une photo magnifique et d’un acteur très charismatique, Germán Robles devançant d’un an la performance de Christopher Lee, Les Proies du Vampire retrouve la beauté perdu des grandes réussite des 30’s en y injectant une dimension macabre, anticipant la renaissance du fantastique en Angleterre et en Italie (mais j’y reviendrai sans doute dans un prochain article).

Puis vint la Hammer et Terence Fischer…

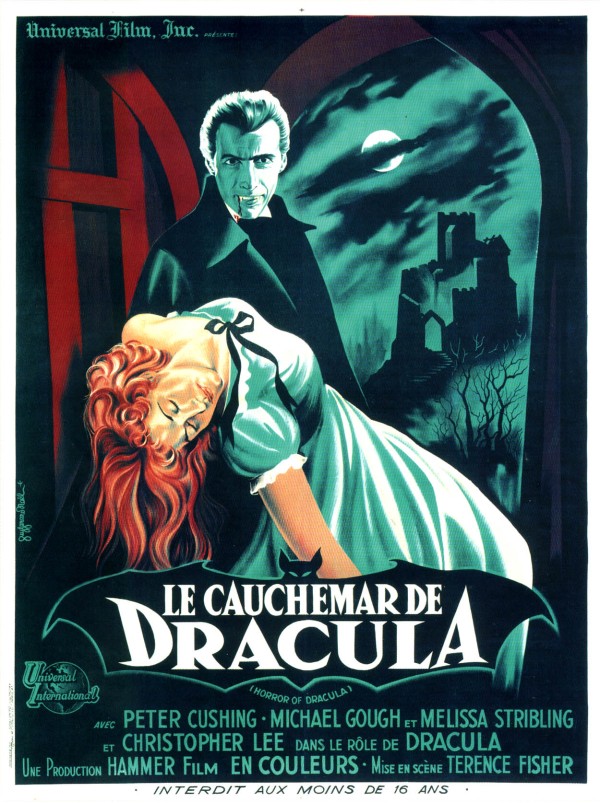

Le Cauchemar de Dracula de Terence Fisher (Dracula ; Horror of Dracula. Angleterre/1958 ).

Dans l’inquiétant silence qui semble hanter les bois, Jonathan Harker rejoint la destination pour laquelle il a parcouru un long chemin, la demeure du dernier descendant une très vieille famille d’aristocrate, celle de Dracula. Harker apprend par une lettre laissé par le comte qu’il ne pourra être présent et le prit de l’en excuser. Peut après Harker est rejoint par une jeune femme terrifié qui le supplie de la délivrer de l’emprise du comte. Harker accepte au moment ou Dracula surgit et accueil son hôte. Mais Harker révèle bientôt ces véritables intentions. Il n’est pas venu dans la demeure de Dracula pour y archiver sa bibliothèque mais pour mettre fin aux agissements du vampire qui sème la terreur depuis près de 600 ans. D’abord séduis par la jeune femme, Harker est attaqué par celle qui est en fait la maîtresse de Dracula qui lui-même surgit et sauve Harker des crocs de la vampire. Avant de s’évanouir, Harker assiste a une lutte entre les deux entités dont il est l’enjeu. A son réveil, Harker comprend que ces jours sont comptés et s’apprête a tuer Dracula. Sans nouvel de Jonathan Harker depuis plusieurs semaine, le Pr. Van Helsing décide de partir sur les traces de son ami qui avait accepter la mission quasi suicidaire de tenter de détruire le vampire. Van Helsing, qui a voué sa vie à la destruction des vampires, retrouve le monstre qu’est devenu Harker et le tue. Mais le comte l’a devancé et a déjà quitté son château. Van Helsing suit la trace du vampire jusque dans la ville ou habitait Harker, et ou sa fiancée vient de contracter un bien étrange mal.

De toutes les adaptations « officiel » du livre de Stoker Le Cauchemar de Dracula est sans doute celle qui prend le plus de liberté avec son matériau d’origine. Harker ne survit pas a son séjour au château du comte et n’est plus clair de notaire mais chasseur de vampire. Exit également le voyage maritime, Renfield disparaît ainsi qu’une grande partie des personnages masculins, l’intrigue n’est plus situé entre les Carpates et l’Angleterre mais sans doute (ce n’est jamais vraiment explicité) quelques part dans une contrée germanique ou slave, de même Dracula a été « rationalisé », ces pouvoirs de métamorphoses (en brume, animaux divers) lui ont été retirés. En résumé Jimmy Sangster a fortement dégraissé l’intrigue, sans doute pour des raisons purement économiques, pour n’en garder que la trame central: la lutte qui oppose Van Helsing et Dracula. La suppression des pouvoirs de Dracula n’a rien d’anodin car, en plus d’éviter au film d’embarrassantes scènes d’effets spéciaux, cette décision entre de plein pied dans la thématique Fisherienne d’un fantastique dit « matérialiste ». Témoin la scène d’intro qui voit l’arrivée d’Harker au château. Mis a part le plan d’ouverture qui sacrifie au convention hollywoodienne (le journal ouvert d’où semble sortir la seule voie off du film commentant les premières images de cette scène) Le Cauchemar de Dracula n’utilise aucun des codes dictés par les classiques des 30’s. Pas de château entouré de brumes, ni d’attelage conduit par un mystérieux cochet et encore moins de chauve-souris virevoltants entre d’épaisses et antiques toiles d’araignées. Seul l’inquiétant silence de la forêt indique la présence d’une manifestation du surnaturel, ainsi qu’une sensation de froid décrite par Harker au moment ou il franchit le pont qui mène au château. C’est en rentrant dans la battisse que le fantastique se fait plus présent. Harker abandonne les couleurs familières de la forêt et du devant de la bâtisse pour entrer dans un univers gouverné par de chatoyantes palettes chromatiques illuminant de superbes décors. Une belle intrusion dans un univers fantasmagorique et charnel qui renvoie a la scène équivalente de la Belle pénétrant dans l’antre de la Bête dans le beau classique de Cocteau. On pourra dire que Fisher, a la base pas vraiment intéressé par le cinéma fantastique, réduit le mythe cinématographique a ces plus strictes fondamentaux, débarrassés de l’artillerie pictural qui faisait jusqu’ici office de référence, pour le réinventer a travers le prisme d’une sobriété et d’une modernité qui vont renouveler, voir réinventer une figure plombée par les pires clichés et tombée en désuétude.

Malgré son apparente simplicité Le Cauchemar de Dracula porte en lui bien plus que l’énième variation manichéenne qu’il semble être au premier abord. Sans oublier que cet aspect reste le moteur fondamental de l’histoire et de ces personnages, Dracula se pose comme le représentant d’un mal séculaire et d’une conception du monde ou la volonté du seigneur faisait office de loi. Il est le tyran qui inflige aux villageois sa volonté de domination et sa puissance en les enterrant sous le poids d’une peur atavique, les condamnant ainsi a rester de simples victimes croulants sous le fardeau des superstitions. Dracula est une entité qui « saigne » les villageois dans tout les sens du terme, les tiens sous son emprise en les maintenant dans les ténèbres de son domaine, un monde obscurantiste médiéval gouverné par d’antiques traditions de soumission et de terreur. Mais ce n’est pas dans ces caractéristiques que le Dracula de Fisher/Lee renouvelle le personnage (et le vampire en général) mais bien dans sa dimension explicitement sexuelle et, contrairement a d’autres futurs adaptations, fondamentalement anti-romantique. Reliquat d’une époque révolue dont il est culturellement le tenant, Dracula infiltre et gangrène le milieu bourgeois de la fin du 19e siècle. Si le film se situe quelques part dans les frontières d’une province germanique, il ne fait aucun doute que pour Fisher le but visé était de décrire (un bout) de l’ère victorienne et de son écrasant conformisme dans laquelle les « victimes » principales étaient les femmes dont le rôle se résumait, au mieux, a celui de maîtresse de maison. En bref les victimes favorites du comte !

Le choix de Christopher Lee n’est rien de moins qu’une pure idée de génie tant celui-ci parvient a retranscrire la pose altière et l’aspect courtois, hautain, dominateur en un mot hiératique du personnage. Si les premières scènes le présente comme un homme d’une grande politesse Dracula révélera vite sa véritable nature pendant le combat qui l’oppose a sa fiancée, la nature bestial d’un monstre assoiffé de sang. Cette scène révèle la nature dominatrice (dans tout les sens du terme) du personnage, refusant a sa compagne le droit de vampiriser Harker afin de s’octroyer un droit de « dépucelage ». Mais la scène la plus caractéristique est sans doute celle ou Lucy Holmwood, chaude comme la braise, accueil le comte dans sa chambre, Terence Fisher souligne l’emprise de Dracula sur sa victime en mettant en avant le désire et l’envie qui dévore une jeune fille que l’on retrouvera plus tard vampire errant dans les cimetières embrumés pour y emporter sa victime, une petite fille amie de Lucy lors que celle-ci était encore vivante. Le cinéma de Fisher s’inscrit dans une vision transgressive du fantastique, Dracula s’il transforme les vivants en vampire leurs révèle aussi la part de sauvagerie et le goût du sang qui sommeille en eux, les affranchissant de toutes règles édictées par une société bourgeoise pudibonde et profondément culpabilisatrice en même temps que des tabous sociaux les plus enracinés. Fisher n’est pas un moralisateur mais un cinéaste moral, si ces vampires semblent libérés de toutes culpabilités il n’en fait pas pour autant des êtres épanouis mais de pathétiques créatures condamnés a errer par delà les cimetières en quête de nourritures tel des toxicomanes en manque de came et prisonniers de leurs instincts. Ce faisant Fisher et Sangster refuse l’imagerie romantique pour lui préférer une imagerie pictural flamboyante contrastant avec la bestialité primitive et longtemps refoulé, enfin relâchée au travers du vampirisme. Vampire et tyran, Dracula fascine et séduit parce qu’il représente malgré son aspect monstrueux la liberté ultime vis-à-vis d’une société aux codes moraux rigides et régit par les mécanismes de la culpabilité et de la frustration.

Un tel ennemi appelait une réponse a la mesure du danger. Comme souvent dans un récit mythologique ou fantastique, bien et mal sont les deux faces d’une même pièce. Cette formule souvent utilisé afin de résumer l’antagonisme entre deux forces résume a merveille la lutte qui oppose Van Helsing a Dracula. Si Dracula se pose comme le reliquat d’une époque révolu et l’antithèse philosophique absolue de cette fin de 19e siècle, Van Helsing en est lui le plus digne représentant. Personnage autoritaire et homme cultivé, Van Helsing a voué sa vie a la destruction du vampirisme a travers la recherche, la science et la religion,en total opposition avec Dracula qui ne propose que la peur, l’obscurantisme et la bestialité. Helsing n’est pas seulement le produit de son époque, il la devance dans le sens ou il se sert de la science et du rationalisme afin d’expliquer et détruire le mal. Cela n’a pas vraiment d’importance mais il est assez étonnant de constater que la confession de Van Helsing ne soit pas clairement explicité comme l’on pourra également remarquer l’absence total de représentant officiel de la foi chrétienne. S’il combat le mal avec les armes de la chrétienté, rien n’est dit sur son appartenance a une foi quelconque. Van Helsing porte en lui les espoirs de la civilisation qui l’a engendré en ce sens ou, dans le cadre du récit fantastique, il est une sorte de sorcier scientifique qui se serait substitué a toute autres formes d’autorité, un bourgeois qui aurait dépassé les préjugés et le cynisme de son milieu afin d’offrir sa vie a une noble cause, le combat du futur contre la résurgence d’un sombre passé se déroulant dans le présent. Mais dans toute opposition il y toujours un point de convergence, Van Helsing et Dracula se rejoignent néanmoins dans la solitude que leurs vaut la condition de « surhomme », les bannissant de la communauté des hommes. Tout comme le choix de Christopher Lee celui de Peter Cushing est frappé au coin du bon sens, l’acteur anglais donne tout son charisme a ce personnage pugnace et son énergie a la quête obsessionnel de l’anéantissement du mal qui l’anime.

Collant de près la structure linéaire du scénario de Sangster, Fisher impose un rythme rapide au Cauchemar de Dracula laissant la version de Browning et ces suites loin derrière. L’arrivée d’Harker au château prend le temps de développer une atmosphère envoûtante, mystérieuse qui sera vite brisée par la violence de l’attaque de Dracula, révélant non seulement la nature réelle du comte mais faisant bifurquer le film d’épouvante atmosphérique vers une vision plus énergique et nerveuse du mythe, de l’histoire de Stoker, porté par Peter Cushing a des années lumières de l’interprétation d’un Edward Van Sloan sous Valium. Une cadence qui deviendra quasi frénétique dans ces dernières minutes ou Van Helsing poursuit Dracula jusqu’à son antre, celui-ci tentant d’enterrer sa nouvelle compagne encore a demi humaine pendant l’arrivée de l’aube. Le combat qui suit verra la destruction du comte dans une scène d’anthologie qui vaudra d’ailleurs au Cauchemar quelques problèmes avec la censure britannique. Entre temps Fisher et son staff technique auront imposé la conception d’un univers fantastique poussant le genre vers une esthétique flamboyante du macabre. On ne dira jamais assez que le tandem Fisher/Asher est certainement une des plus belles choses qui soit arrivé au cinéma fantastique, la photo somptueuse du chef op’ enveloppant d’une aura quasi charnelle chacune des scènes, explicitant d’avantage la sensualité de l’œuvre et l’emprise de l’irréel et du fantastique. C’est paradoxal mais tout en réussissant a rendre l’univers du bouquin Le Cauchemar de Dracula en constitue également un superbe contre sens. En schématisant le Dracula littéraire n’est finalement pas si éloigné d’un Fu Manchu dans le sens ou les deux œuvres racontent l’intrusion d’un envahisseur « exotique » troublant la quiétude et la sécurité de la confortable société victorienne. Si le scénario de Sangster garde le principal (la réaction masculine en face d’un ennemi chassant principalement des femmes et la dimension sexuelle fortement sous jacente du livre) le fait de resserrer géographiquement l’intrigue et le nombre de protagonistes renverse complètement la donne, permettant a Fisher d’inscrire Le Cauchemar de Dracula dans une dialectique personnel qui consistait a commenter par le billet du genre la vieille société anglaise et son histoire dans la description qui est faite des pauvres (des lâches), des bourgeois (des crétins obtus) ou des forces de l’ordre (incapables de solutionner les problèmes) précédent ainsi les commentaires clairement anticolonialistes de La Malédiction des Pharaons ou des Étrangleur de Bombay. Des propos sociaux en retrait mais bel et bien présent qui ancrent l’œuvre de Fisher dans un fantastique au consonances politique et dans une vision quelque peu misanthropiques de ces contemporains.

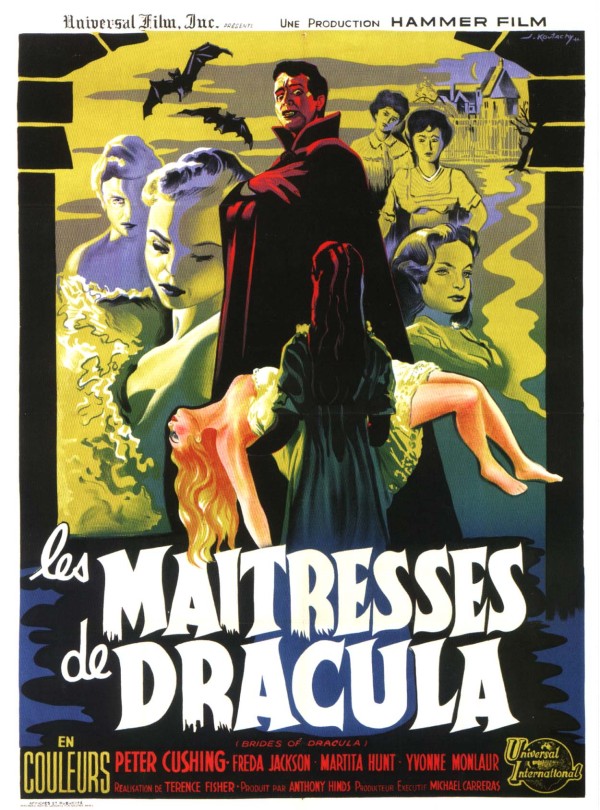

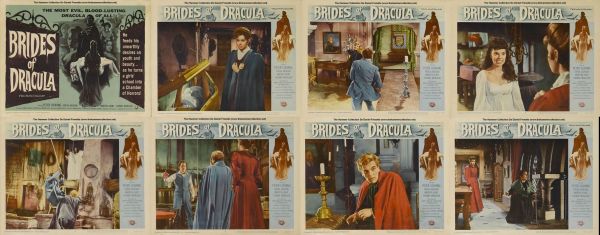

Les Maîtresses de Dracula de Terence Fisher (The brides of Dracula. Angleterre/1960).

Dracula est mort mais ces serviteurs continuent a rôder de par le monde. Marianne, une jeune institutrice en route vers le poste qu’elle doit occuper dans une école de jeunes filles, est abandonnée par son cochet dans une auberge située en pleine forêt. Malgré les avertissements du couple d’aubergiste, Marianne accepte l’invitation de la baronne Meinster a passer la nuit dans son château. Arrivé dans la vieille demeure, Marianne est troublée par la présence d’un jeune homme séquestré dans une aile du château. Elle apprend de la bouche de la baronne que ce prisonnier n’est autre que son fils, emprisonné parce qu’atteint d’une grave maladie mental. Intrigué, Marianne réussi a rejoindre le jeune homme qui prétend que sa mère le retient prisonnier et a fait courir la nouvelle de sa mort afin de profiter des richesses familiales. Peinée par la détresse du baron et séduite par son allure, Marianne réussi a trouver la clef emprisonnant le jeune homme et le libère. Marianne ne comprend pas la portée de son geste, le baron est un vampire dont le premier geste est de tuer sa propre mère, sous les yeux de l’unique servante du château, l’inquiétante Greta, qui montrera le cadavre de la baronne a Marianne. La jeune femme se sauvera sous les rires démentiels de la servante et, après une nuit d’errance dans la sombre forêt, sera recueilli par le Pr. Van Helsing.

Tout en étant dans la continuité esthétique et thématique du Cauchemar, Les Maîtresses de Dracula s’en différencie par certains aspects. Une voix off annonce de manière sentencieuse la mort de Dracula tout en précisant que ces disciples continuent de semer la terreur, cette annonce illustre le léger panoramique d’une forêt noyé dans une nappe de brouillard. Cette atmosphère ténébreuse est ensuite interrompu par la course d’un fiacre traversant frénétiquement le bois. Au travers de cette construction pictural, Fisher installe une ambiance oppressante annonciatrice de l’irruption prochaine du mal, contrairement a son précèdent opus vampirique qui construisait le socle de son univers fantastique par petites touches successives. L’arrivée de Marianne dans l’auberge développe encore ce partie pris esthétique. Le lieu est contre toute logique baigné dans un harmonieux panel de couleurs chatoyantes et baroques, indicatrices de l’emprise du mal qui domine les lieux et annonciatrices de la venu de son émissaire. L’intérieur du château prolonge naturellement cette tendance, inspirés des constructions ordonnées par Louis II de Bavière les superbes décors de Bernard Robinson – une visible récupération de ceux du Cauchemar de Dracula – introduisent Marianne dans un univers quasi féerique dont la sombre nature nous sera révélé un peu plus tard. Évidement cette utilisation sémantique des couleurs n’est rien d’autre de plus qu’une petite observation personnel mais elle n’est surtout pas a mettre au profit exclusif de Fisher mais bien dans la collaboration avec Jack Asher, le génial chef opérateur avec qui Fisher tournera la même année Les deux visages du Dr Jekyll, leurs dernière collaboration et un aboutissement formel atteignant souvent au pur génie. Si par la suite Arthur Grant se révéla un excellent chef opérateur on ne retrouvera jamais dans sa collaboration avec Fisher cette puissance formelle. Pour l’heure Les Maîtresses de Dracula reste une œuvre virtuose, sobre et envoûtante qui pourtant souffre de quelques défauts mineur.

Tout en étant dans la continuité esthétique et thématique du Cauchemar, Les Maîtresses de Dracula s’en différencie par certains aspects. Une voix off annonce de manière sentencieuse la mort de Dracula tout en précisant que ces disciples continuent de semer la terreur, cette annonce illustre le léger panoramique d’une forêt noyé dans une nappe de brouillard. Cette atmosphère ténébreuse est ensuite interrompu par la course d’un fiacre traversant frénétiquement le bois. Au travers de cette construction pictural, Fisher installe une ambiance oppressante annonciatrice de l’irruption prochaine du mal, contrairement a son précèdent opus vampirique qui construisait le socle de son univers fantastique par petites touches successives. L’arrivée de Marianne dans l’auberge développe encore ce partie pris esthétique. Le lieu est contre toute logique baigné dans un harmonieux panel de couleurs chatoyantes et baroques, indicatrices de l’emprise du mal qui domine les lieux et annonciatrices de la venu de son émissaire. L’intérieur du château prolonge naturellement cette tendance, inspirés des constructions ordonnées par Louis II de Bavière les superbes décors de Bernard Robinson – une visible récupération de ceux du Cauchemar de Dracula – introduisent Marianne dans un univers quasi féerique dont la sombre nature nous sera révélé un peu plus tard. Évidement cette utilisation sémantique des couleurs n’est rien d’autre de plus qu’une petite observation personnel mais elle n’est surtout pas a mettre au profit exclusif de Fisher mais bien dans la collaboration avec Jack Asher, le génial chef opérateur avec qui Fisher tournera la même année Les deux visages du Dr Jekyll, leurs dernière collaboration et un aboutissement formel atteignant souvent au pur génie. Si par la suite Arthur Grant se révéla un excellent chef opérateur on ne retrouvera jamais dans sa collaboration avec Fisher cette puissance formelle. Pour l’heure Les Maîtresses de Dracula reste une œuvre virtuose, sobre et envoûtante qui pourtant souffre de quelques défauts mineur.

Le titre est bien évidemment mensonger (et donc la présence de ce film dans cette article une vaste escroquerie) puisque Dracula est bel et bien mort et par conséquent Christopher Lee absent de ce film. Pour la petite anecdote l’acteur anglais ne profita pas vraiment du succès immédiat du Cauchemar et ne fut payé qu’une modique somme en regard des recettes du métrage. Lee refusa catégoriquement de reprendre le rôle après le refus de la Hammer de reconsidérer son salaire. Bien qu’il est déclaré par la suite avoir décliné les offres de reprendre le rôle par soucis d’éviter d’être enfermé dans ce rôle, comme le fut Lugosi en son temps, il est plus probable que c’est cette brouille d’ordre financière qui empêcha l’acteur de retrouver plus tôt la légendaire cape du comte, il semblerait d’ailleurs que Les Maîtresses de Dracula ne lui fut même pas proposé, la Hammer préférant sans doute se diriger vers un « outsider » nettement moins gourmand. Clairement David Peel ne fait pas l’unanimité. Jeune acteur dont ce fut la seule incursion dans le fantastique, son baron Meinster dégage au premier abord une fragilité presque féminine tranchant singulièrement avec la présence dominatrice et le charisme hiératique de Lee pour se révéler au final tout aussi bestial et sanguinaire que pouvait l’être Dracula. J’aurais pour ma part une plus grande indulgence pour Peel que ce que j’ai pu lire sur la soit disant médiocrité de son interprétation. D’un parce qu’il n’est jamais aisé de passer derrière quelqu’un qui a su incarné de façon aussi marquante un rôle, a plus forte raison aussi mythique que celui-ci. Deux parce que Peel ne singe en aucune façon son prédécesseur, ne donne jamais l’impression d’une mauvaise copie et trois parce qu’il est parfaitement convainquant dans son interprétation d’un aristocrate un rien précieux, aux antipodes de Dracula, déchu de son humanité pour s’être adonné a des « jeux cruels » dont la nature n’ait jamais explicité mais dont on devine qu’il ne s’agissait d’un concours de monopoly ou de lancer de nains (quoique). C’est en fait la version vampirique de Meinster qui pose problèmes, c’est dans ces instant que Peel frôle le plus souvent le ridicule parce qu’appliquant justement les mêmes mimiques que Lee sans jamais en retrouver la férocité.

Mais comme l’indique le titre, ce n’est pas le pseudo Dracula mais bien ces maîtresses qui retiennent ici l’attention. La très belle Yvonne Monlaur – une jeune actrice française un temps considéré comme la nouvel Bardot et qui devait sombrer dans l’oubli après quelques films – traverse le métrage avec une classieuse élégance mais c’est plutôt du coté des « anciennes » que l’on va retrouver le charisme qui semble faire défaut a David Peel. Pourvu d’un visage hors norme et d’une présence excentrique autant qu’inquiétante Martita Hunt interprète la baronne Meinster, une veille femme rongée par un passé dissolu et le remord d’avoir indirectement été responsable de la transformation d’un fils qu’elle « nourrit » grâce a de jeunes filles attirées dans son château. La baronne puis son fils sont assistés par Greta, une servante a demi folle attendant l’évasion de Meinster interprété par Freda Jackson. Elle aussi caractérisée par un visage de sorcière, Jackson en fait des caisses dans le registre de la méchanceté hystérique et s’avère presque plus impressionnante que le baron lui-même. Les aristocrates vampires n’ayant pas l’habitude de se nourrir du tout venant, le pensionnat étant plutôt bien achalandé. Le casting féminin est a la hauteur des espérances avec la présence de la toute mignonne Andrée Melly et surtout de la très bombastique Marie Devereux dont la présence est surtout mis en valeur lors d’une très belle scène de résurrection qui voit la jeune femme s’extraire de sa tombe sur l’appel de Greta. Mais on pourra regretter que ces maîtresses ne soit pas plus mis en valeur et reste en arrières plans. Cushing joue Van Helsing avec son talent habituel mais cette fois l’interprète d’une manière plus compatissante que dans Le Cauchemar de Dracula, la profusion des personnages féminin y étant peut être pour quelques chose.

Tout comme dans Le Cauchemar de Dracula, le métrage de Fisher aligne quelques métaphores d’ordres sexuels mais cette fois celles-ci sont un peu plus déviantes que précédemment. Fortement explicité, la baronne Meinster et son fils ont peut être eu une relation incestueuse qui trouvera son aboutissement dans l’ultime pénétration vampirique qui fera de la vieille femme une créature de la nuit. Si les victimes du vampire sont (presque) toutes issue de la bourgeoisie celui-ci jette cette fois son dévolu non pas sur des adultes mais sur leurs filles. C’est a ce niveau que le choix de Peel se révèle assez judicieux dans le sens ou – comme le montre une scène avec Andrée Melly – le physique de jeune premier de David Peel (fausse apparence puisque Peel a la quarantaine a l’époque) correspond davantage a l’imaginaire de jeunes filles esseulées dans un pensionnat plutôt que Lee et son charisme « mâle » plus en phase avec les fantasmes d’une adulte mariée morfondue d’ennui. Mais cet aspect si important dans le premier cède ici la place a une tendance nettement plus pop, quitte a contredire certaines des règles précédemment établis – l’impossibilité pour les vampires de transformer en chauve souris – ce qui nous vaux parfois quelques scènes au SFX dont le résultat plus qu’aléatoire va généralement de paire avec une grosse baisse de rythme, rattrapé par d’autres initiatives scénaristiques surprenantes mais plutôt bien venu (l’auto guérison de Van Helsing par le feu). On peut sans doute déduire que ces changements sont sans doute dût a un processus d’écriture très difficile et d’un nombre de versions dont la synthèse servit de scénario aux Maîtresse de Dracula mais même si le classique final est un excellent climax on peut regretter qu’une des fins prévue n’ait pas été finalement incorporé. Cette fin montrait Van Helsing invoquer les forces du mal afin de détruire Meinster anéanti par une nuée de chauve-souris, l’idée ne fut pas perdu pour autant puisque elle se retrouva au final dans l’excellent Le Baiser du Vampire de Don Sharp réalisé en 1963. Mais en fait le seul vrai gros reproche que l’on pourrait formuler est a l’encontre du score de Malcolm Williamson qui est ce que l’on appelle communément une infâme purge de série Z en total contradiction avec la splendeur des images. Un peu une exception dans la série Les Maîtresses de Dracula est, malgré quelques problèmes de rythme, une œuvre envoûtante digne de son prestigieux aîné.

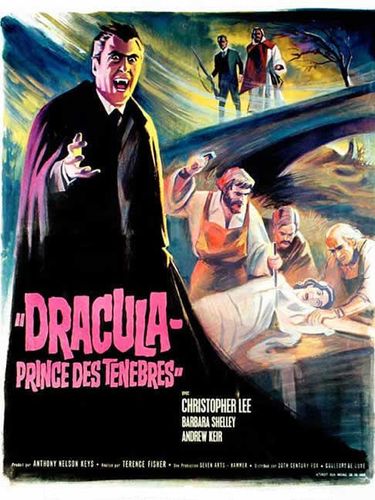

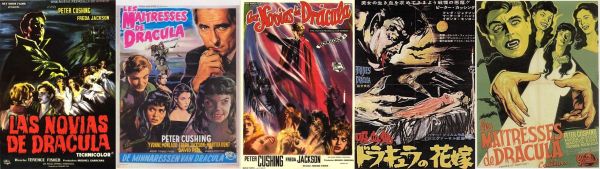

Dracula, Prince des Ténèbres de Terence Fisher (Dracula Prince of Darkness. Angleterre/1966).

Dracula a été détruit depuis 10 ans. Pourtant l’aura de terreur qui l’entourait n’a elle pas disparu et continue d’alimenter la superstition local qui voit l’ombre funeste du comte dans chacune des morts suspects survenant dans les alentours de son ancienne citadelle, a la grande exaspération du père Sandor qui n’a cesse de lutter contre la superstition populaire. Dans le même temps deux couples d’anglais en vacance, les Kent, dans les Carpates rencontre Sandor qui essaie de les dissuader de se rendre a Carlsbad, chemin qui les conduiraient inévitablement au château, mais les touristes décident de ne pas y prêter d’attention et continuent leurs chemin. Abandonnés par un cocher effrayé par l’arrivée soudaine de la nuit les Kent aperçoivent le château mais décident néanmoins de ne pas s’y rendre, a la demande d’Helen qui semble pressentir la nature réel du batiment. C’est a cette instant qu’un fiacre sans cocher apparait. Les Kent voyants là une aubaine de continuer leurs chemin montent dans l’attelage. Mais les chevaux prennent une autre direction et conduisent les Kent au chateau. Là ils sont accueillis par Klove, l’unique et inquiétant serviteur qui semblait attendre leurs venue, a la grande inquiétude d’Helen de plus en plus terrorisé par l’ancienne battisse du comte et l’ambiance oppressante du lieux.

Dracula, Prince des Ténèbres marquera hélas la dernière incursion de Fisher dans la saga du comte vampire incarné par Christopher Lee qui retrouvent ici, après 7 années d’absence, le rôle qui fit de lui une star du fantastique. Tout comme nous l’indique l’intro – qui reprend le final du Cauchemar de Dracula – le comte a bel et bien été détruit par Van Helsing, tout l’enjeu de la première (et meilleur) partie du métrage consiste a jouer sur l’ambiguïté de la présence ou non de Dracula dans son antre. En premier lieu nous avons deux couples d’anglais diamétralement opposés par leurs réactions devant les évènements. Le personnage central de ce petit groupe et de cette première partie est Helen – incarné par Barbara Shelley – une pudibonde choqué par l’attitude libéral du prêtre Sandor, effrayée par l’inconnu et ce qui n’est « pas anglais ». Helen est la seule personne du groupe a pressentir la menace pesant sur eux. Fisher donne doublement de l’importance a ce personnage. D’un il s’en sert comme d’un référent envers le publique (c’est au travers de ces réactions que le danger se fait sentir) et de deux Helen est dans la continuité de la Mina Holmwood du Cauchemar, une femme visiblement engoncée dans un intolérant carcan bourgeois. Afin de parfaire le portrait de ces victimes désignées, Fisher décrit son mari – Alan – comme un parfait imbécile, un homme suffisant et d’un certain age que la curiosité perdra. Un contraste évident est donc crée entre Alan et Helen – représentant en quelque sorte la vieille Angleterre – et le couple formé par Charles et Diana (ça ne s’invente pas) dont la jeunesse d’age et d’esprit leurs permettra de survivre aux épreuves qui les attendent.

Le décorum acquiert une grande importance dont le but est de semer le doute dans l’esprit des spectateurs de l’époque qui ignoraient si Dracula était ressuscité ou non. Tout le travail de Fisher consiste a suggérer la présence du comte a l’aide de cadrages élaborés, de mouvements d’appareils et de la photo d’Arthur Grant qui reprend le poste laissé vacant par Jack Asher. S’il ne retrouve pas la finesse des délicates compositions de son prédécesseur, Grant donne néanmoins le change grâce a de superbes couleurs brillamment exploités par un très beau scope. Quelques indices inquiétants viennent semer le trouble dans l’esprit de nos malheureux vacanciers réfugiés dans le château (la table installé pour quatre personnes, les valises déposées dans des chambres alors que l’attelage les transportant s’est sauvé sitôt arrivé au château). Fisher resserre l’attention sur Helen qui de l’appréhension est passée a la terreur pure. C’est a ce moment que Klove entre en scène. Serviteur inquiétant et presque aussi charismatique que son maitre Klove est le second palliatif a l’absence du comte, son apparition permet de faire monter la tension d’un cran supplémentaire. Même si Philip Latham est réellement impressionnant dans le rôle de ce fidèle serviteur on pourra tout de même emmètre quelques petites réserves sur son utilisation qui frise parfois la caricature. Quelques petites réserves masquées par le superbe score de James Bernard qui reprend ici une partie des thèmes du Cauchemar de Dracula et qui participe lui aussi a l’édification de l’atmosphère oppressante du lieu, a coup de marche funèbres (l’intro) ou de morceaux plus discret tissant en douceur l’idée de la présence immatérielle de Dracula. La fin de cette partie est une scène d’anthologie qui, a l’instar du final du Cauchemar de Dracula, va durablement marquer les esprits et faire définitivement rentrer la série dans une représentation ultra graphique de l’horreur, travail déjà largement entamé par les close-up des pieux perçant le voluptueux poitrail des fiancées du comte. Intrigué par le ménage de Klove trainant une grande malle, Alan le suit et arrive dans une pièce qui n’est rien d’autre que le tombeau de Dracula. Klove surgit et assomme Alan. Il le suspend au dessus du cercueil qui contient les cendres de Dracula, l’égorge et le saigne comme un porc. Le flot de sang s’écoule brutalement dans le réceptacle et lentement Dracula ressuscite.

Cette scène, malgré les assauts du temps, tient toujours autant le choc par la puissance évocatrice de la violence qu’elle expose. Le sang pris comme élément régénérateur d’une mécanique infernal au prix d’un sacrifice dont la nature ne fait aucun doute qu’en a son profond attachement a des rites paganistes, voir au satanisme le plus sombre, induisant l’immortalité du mal et sa capacité a se régénérer sur la souffrance et la mort. C’est donc au prix de cette scène, qui attache Dracula a un fondement antéchristique (la résurrection sous le signe de la croix inversée, le cadavre pendu par les pieds) que la meilleurs partie de Dracula, Prince des Ténèbres prend fin, ironiquement au moment ou le dit prince des ténèbres refait son apparition. Avant de poursuivre un peu plus loin il me faut je pense étaler les quelques rumeurs sur les tenants d’un scénario qui a tenu éloigné prés de la moitié du métrage son protagoniste principal. Il est difficile de dire ce qui a exactement poussé Christopher Lee a reprendre le rôle mais il se dit qu’il accepta finalement de rejouer Dracula après avoir obtenu des dirigeants de la Hammer un contrat stipulant qu’il devait toucher l’équivalent de son cachet pour Le Cauchemar de Dracula a chacune de ces apparitions, ce qui expliquerais le pourquoi d’un aussi petit nombre d’apparitions. On dit que Lee refusa catégoriquement de prononcer un seul mot tout simplement par ce que les dialogues de Jimmy Sangster était tellement mauvais qu’il fut décidé de les éliminer et de faire de Dracula un personnage totalement muet. Rumeur sans doute validé par le fait que Sangster fit retirer son nom du générique.

Dracula, Prince des Ténèbres est un film pivot dans la série, une œuvre qui retrouve la superbe des films précédents (la première moitié) et portant en elle les germes d’une dégénérescence qui s’amplifiera au fil du temps et des épisodes. La seconde moitié ressemble a une reprise des moments fort du Cauchemar, ne retrouvant malheureusement jamais l’impact originel le tout ressemble a une mauvaise redite et on ne peut pas dire que Christopher Lee rehausse le tout tant son jeu navigue entre l’inexistence et la caricature. Amputé de dialogues, ces seules interventions se résument a une gymnastique facial se voulant inquiétante, accompagné de quelques borborygmes éloignant Dracula de l’aura du Cauchemar pour n’en faire qu’un inoffensif croquemitaine, Prince des Ténèbres redéfinit le personnage tel qu’il apparaitra dans les films suivants. Un des autres éléments du scénario sera l’intégration d’éléments issus du livre de Bram Stoker qui n’ont pas été traités dans le premier film, ici le personnage de Ludwig (incarné par Thorley Walters) en lieu et place de Renfield dans le rôle du bouffeur de mouche et d’araignée un brin simplet et le rites d’initiation que Dracula tente de faire subir a Diana dont la portée symbolique n’échappera a personne. Une autre initiative fut celle de rajouter une petite nouveauté au folklore, ici l’ajout de l’eau vive dans les moyens de destructions du vampire. Un grossier procédé visant surtout a palier au manque total d’imagination des scénaristes et qui sera largement réutilisé ultérieurement, mais si cette deuxième partie enquille les défauts le tableau n’est pourtant pas aussi noir que cela. Si d’un dans un premier temps l’absence de Cushing se fait sentir, il faut tout de même admettre qu’Andrew Keir dans le rôle de Sandor donne le change et compose un personnage immédiatement sympathique dont la bonhommie et qu’un appétit pour la bonne chaire différencie de l’austérité de Van Helsing. Les deux autres raisons qui font que cette partie ne s’effondre pas totalement sont Barbara Shelley et Terence Fisher. Shelley est parfaite en bigote parano, transformée en vampire elle irradie d’un érotisme troublant, surtout au moment ou elle vient « séduire » sa sœur pour l’obliger a se livrer a Dracula. Sa mort sera d’ailleurs le véritable climax de cette dernière partie, des moines se saisissant d’elle et la maintenant sur une table pendant que Sandor lui enfonce impitoyablement un pieux dans le cœur. Une mort jugée a l’époque trop brutal et surtout choquante parce qu’elle fut interprétée comme un viol symbolique, une sorte de tournante monacale dont il est inutile de préciser le moment de la pénétration. Malgré un scénario extrêmement faiblard, Fisher fignole une belle mise en scène qui se termine par un climax final qui voit la destruction (provisoire) du vampire dans les douves gelées de son château. Même si pour Fisher l’honneur est sauf, on ne pourra que regretter son absence sur les prochaines aventures de Dracula et surtout l’avortement de nombre de projets* mettant en scène le comte transylvanien, ironiquement son thème fantastique favori.

*Dracula annoncé en 1969 avec Cushing, Lee et Vincent Price, El Conde Dracula avec Lee et Price (dans le rôle de Van Helsing) en 1970 qui sera finalement réalisé par Jess Franco, Dracula Walk the Night en 1972 avec Cushing, Lee, James Donald, Michael Ripper (qui devaient interpréter Sherlock Holmes et le Dr Watson) et Jack Palance sur un scénario de Jimmy Sangster et Richard Matheson et enfin Kali, Devil bride of Dracula en 1974 avec Cushing.

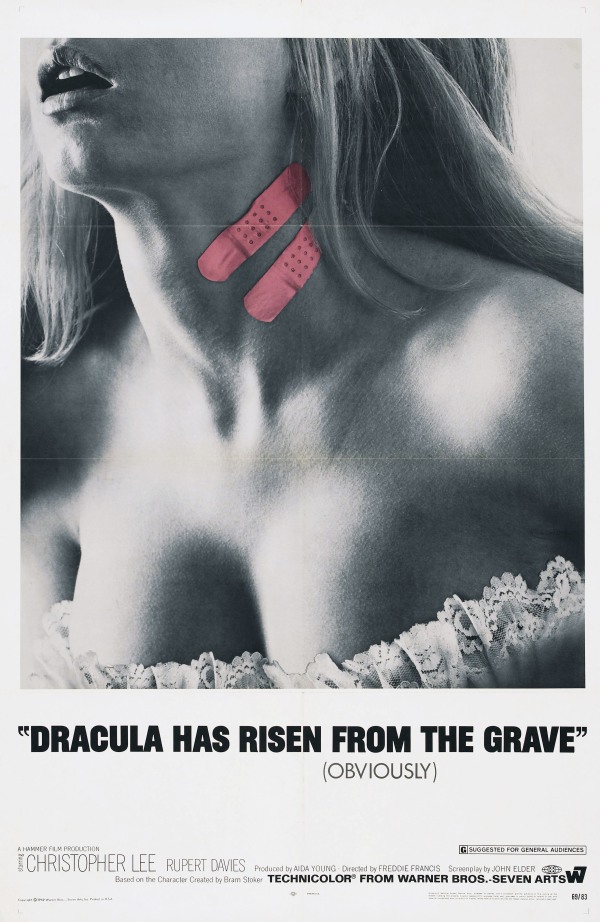

Dracula et les Femmes de Freddie Francis (Dracula has risen from the Grave. Angleterre/1968)

En tourné dans un village autrefois victime des méfaits de Dracula, Monseigneur Muller constate que la destruction du comte n’a pas effacé le souvenir du règne de terreur du monstre qui survit dans l’esprit des villageois. Chagriné de constater qu’ils ont abandonnés leur église, sous le regard découragé du prêtre de la paroisse qui ne trouve comme seul remède que l’alcool, Muller décide de partir au vieux château pour y accomplir un rite d’exorcisme, en se faisant accompagner du prêtre, afin de lever la malédiction au yeux des villageois. Le prêtre mortifié de trouille ne peut continuer et laisse Muller accomplir l’ancien rite a la fin duquel Muller bloque l’entrée du château par un grand crucifix. Mais le prêtre, effrayé par une tempête qui s’est soudainement levée pendant le rite, glisse sur la roche, tombe sur une rivière prise dans la glace et se blesse. Le choc brise la glace et libère Dracula ressuscitant grâce au sang du prêtre qui devient son esclave. Dracula veut désormais se venger de Muller qui a oser « profaner » sa demeure.

Dracula et les Femmes est a l’origine prévue pour Fisher avant qu’un malheureux accident ne rende la chose impossible. C’est a Freddie Francis qu’échoie la délicate mission de succeder au réalisateur emblématique de la Hammer. Très grand chef opérateur (Les Innocents, Elephant Man) Francis est avant tout un réalisateur habile mais sans génie capable du bon (Les Contes de la Crypte, L’Empreinte de Frankenstein, Paranoiac), du moyen (Meurtre par Procuration, Le Docteur et les Assassins) et du pire (Trog). Ce n’est pas la première fois que Francis reprend le travail de Fisher puisque L’Empreinte de Frankenstein suivait les deux premier opus de Fisher mais sans établir de filiation réel malgré la présence de Cushing dans le role du baron. Dracula et les femmes est une suite directe du Prince des Ténèbres mais s’éloignant de manière radical des films de Fisher. Le combat symbolique livré entre le bourgeois (ou l’ecclésiastique) éclairé et l’aristocrate porteur d’obscurité a laissé la place a une sorte d’antagonisme chrétien/athée finalement obligé de s’allier contre une force du mal devenu abstraite par la force d’un scénario manquant singulièrement d’envergure et d’ambition (Dracula ne veut que deux choses, fourrer la fille de l’ecclésiastique et repartir dans son château). Mais il serait dommage de sous estimer Dracula et les Femmes qui vaut largement mieux que son stupide titre français et sans connaître toute la filmo de Francis on peut estimer que ce métrage se situe clairement très au dessus du panier, même s’il constitue un incontestable pas de plus vers la décadence cinématographique du mythe (voir la salade de grimaces qui sert de jeu a Chris Lee).

Ce Dracula est enveloppé d’un anticléricalisme annoncé par la scène d’intro dans laquelle on assiste a la découverte d’un cadavre dans la cloche de l’église du village. Si le scénariste (John Elder aka Anthony Hinds) ne s’est sans doute pas posé la question de savoir comment Dracula s’y est prit pour rentrer dans une église, la scène a l’avantage de poser efficacement l’aspect iconoclaste du métrage, offrant une vision original et différente des films de Fisher. Dracula et les Femmes est tourné a la fin des 60’s et il semble presque impossible de considérer que les dirigeants de la Hammer n’aient pas prit en compte le vent du changement qui était en train de secouer la planète. Muller qui quelques années auparavant aurait été le héros naturel (ce qu’il est d’ailleurs dans les premières scènes) et le curé, les représentants de l’ordre moral et d’une certaine idée de l’organisation social, sont maltraités et destitués de leurs rôles pour faire place a de plus jeunes référents. Francis et John Elder (aka. Anthony Hinds) ne manquent jamais une occasion d’enfoncer le curé humilié sous la domination du vampire, développant une forme d’humour noir discret mais bel et bien présent. Que ce soit en déterrant le cadavre d’une ancienne victime du comte pour que celui-ci puisse en récupérer le cercueil, en servant de rabatteur pour que Dracula puisse tranquillement se sustenter d’une charmante serveuse, en servant d’espion auprès de Muller ou en balançant au feu le cadavre d’une vampire désormais inutile au comte, le pauvre homme ne se départit jamais d’un air de profond dégoût devant le spectacle de sa soumission et de son écœurante lâcheté tandis que Muller arbore constamment un air de supériorité pleine de condescendance envers Paul, le petit ami athée de Maria (la bandulatoire Veronica Carlson) et représentant d’une certaine jeunesse (même s’il faut bien avouer que ce personnage est terne et totalement inexistant).

L’autre grande différence est l’abandon du gothisme flamboyant si caractéristique des Fisher, l’impossibilité pour Dracula de rentrer dans son antre sonne peut être d’ailleurs comme un lettre d’intention des auteurs. Échangeant les salles du château contre les ruelles et surtout les toits d’une petite ville, Francis inscrit son Dracula dans une veine assez proche, sous toutes réserves et toutes proportions gardés, a celle du Cabinet du Dr Caligari le célèbre classique de l’expressionnisme réalisé par Robert Wiene en 1920 dans lequel le pré mort-vivant interpréter par Conrad Veidt hantait les toits d’une cité cauchemardesque. Si Dracula et les Femmes n’empreinte évidemment pas le même chemin visuel que Wiene, les déambulations des personnages et surtout du comte y font fortement penser, de jolis instants qui bénéficient de superbes peintures sur verre et des décors du toujours talentueux Bernard Robinson. L’esthétique même a été entièrement repensé et on peut dégager deux tendances majeurs. D’un coté une photo sobre et « naturel » pour ce qui concerne les scènes mettant en scènes les moments ordinaires et intimistes, de l’autre une véritable déferlante de couleurs saturées – a forte dominante verte ou rouge – signalant la proximité du mal. Dans la droite lignée de la dernière partie du film précèdent Dracula est les Femmes marquent une avancé dans la construction d’une imagerie sanguinaire et des petites innovations scénaristique de « dernières minutes », grossières mais qui ne ruinent pas pour autant les efforts de Francis qui réalise là le meilleur Dracula post-Fisher, le plus intéressant. LA grosse scène du film est bien celle ou Paul, aidé du curé, tente de détruire Dracula en lui plantant un pieu dans le cœur, Paul réussi mais le curé l’avertie trop tard que l’acte pour être efficace doit être accompagné d’une prière. Dracula se relève et arrache le pieu. Le procéder est énorme (et surtout « malhonnête ») mais l’effet recherché est bien là, réussi et finalement en pleins accord avec la tonalité d’un film nettement plus pop que ces prédécesseurs.

L’époque ou les films de la compagnie anglaise était vilipendés est désormais révolue (la reine Elisabeth 2 elle-même c’était déplacé sur le plateau de tournage). Alors que les films de la Hammer, et a plus forte raison ceux de Fisher, ont toujours été expédiés par la presse bien pensante comme d’ignobles purges tout juste bonnes a rassasier les sadiques qui osaient s’aventurer dans d’obscurs salles de quartier (la contre réaction devait être la fondation du mythique Midi Minuit Fantastique et la cristallisation autour de ce magazine de ce qui devint le germe de la fantasticophilie française) Dracula et les Femmes reçut nombres éloges venant des même « critiques » qui dégueulaient Fisher quelques années auparavant, une attitude hypocrite d’une pseudo élite intellectuel pressé de prendre en marche un train qu’il n’avait pas vu venir afin d’être dans la hype du moment. La Hammer se paya non seulement un ravalement de façade en renouvelant ces productions (plus sexy, plus de sang et des héros ayant l’age de leurs publique) mais aussi son image dans ce qui est rester sa plus grosse campagne de marketing avec, a la clef, le plus gros succès commercial de son histoire. L’énorme succès du film devait par contre accélérer la production de suites toutes victimes de l’exploitation du filon, de son nivellement par le bas et surtout de profonds changements que les dirigeants de la Hammer n’avaient finalement qu’entre aperçût.

le « Hell trailer » habituel…

Et le spot TV. Enjoy !

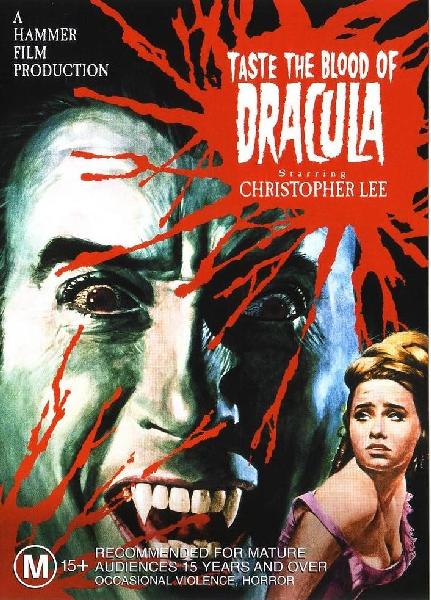

Une Messe pour Dracula de Peter Sasdy (Taste the blood of Dracula. Angleterre/1970).

Trois petits bourgeois rencontre dans un bordel un jeune dandy, Lord Courtley, suivit d’une sulfureuse réputation. Les trois hommes blasés par une existence morne autant que par de répétitives beuveries accostent le jeune homme qui leur propose, dans le but d’acquérir de nouvelles expériences, de passer un pacte avec le diable. Pour ce faire Courtley leur fait débourser une importante somme auprès d’un antiquaire qui a en sa possession les derniers artefacts de Dracula, qu’il recueillit après avoir été le témoin de sa destruction. Les hommes se rejoignent dans une vieille chapelle abandonnée ou a lieu un rite satanique exécuté par Courtley. Mais la cérémonie se passe mal, Courtley est secoué de spasmes et tué par les trois hommes prient de panique. Ils abandonnent le cadavre sans savoir que la mort du jeune homme a provoqué la résurrection de Dracula qui compte bien venger la mort de son disciple.

Malgré l’énorme succès de Dracula et les Femmes Christopher Lee, déçu par un scénario qu’il trouvait stupide et le traitement de son personnage, refusât de reprendre le rôle du comte. Mais la Hammer voyait d’un autre regard l’avenir de la série la plus rentable de son catalogue dont le succès lui permettait de rester a flot malgré de grandes difficultés financières. Un nouvel épisode fut mis en production avec l’intention de se débarrasser une fois pour toute de Lee devenue bien trop gourmand au yeux des dirigeants de la Hammer et qui voyaient également l’occasion de mettre en valeur leurs nouveau poulain Ralph Bates, qui se distinguera plus tard dans Les Horreurs de Frankenstein et surtout dans Dr Jekyll & Sister Hyde. Seulement la Warner, distributeur de la série, ne l’entendait pas de la cette oreilles et obligeât la Hammer a réintégrer Lee, qui se laissa finalement convaincre (selon le site Devildead c’est l’agent de Lee qui signa le contrat sans lui demander son avis). Le scénario qui prévoyait la résurrection de Courtley en vampire et sa vengeance dût dans un gros élan de portnawak non sensique être rafistolé pour y inclure Dracula qui se retrouvait a venger son disciple, comme si Dracula en avait quelques chose a foutre de son disciple. Remarqué par Anthony Hinds alors qu’il travaillait pour la télévision Peter Sasdy prit donc le relai dans une ambiance qu’on imagine un peu tendu pour ce qui était sa première œuvre pour le grand écran. N’ayant pas vu grand chose du monsieur je n’aurais pas grand chose a en dire si ce n’est qu’il sera par la suite le réalisateur du médiocre Comtesse Dracula (en fait une variation autour du personnage de la comtesse Bathory) et de l’excellent La fille de Jack l’éventreur.

Malgré l’énorme succès de Dracula et les Femmes Christopher Lee, déçu par un scénario qu’il trouvait stupide et le traitement de son personnage, refusât de reprendre le rôle du comte. Mais la Hammer voyait d’un autre regard l’avenir de la série la plus rentable de son catalogue dont le succès lui permettait de rester a flot malgré de grandes difficultés financières. Un nouvel épisode fut mis en production avec l’intention de se débarrasser une fois pour toute de Lee devenue bien trop gourmand au yeux des dirigeants de la Hammer et qui voyaient également l’occasion de mettre en valeur leurs nouveau poulain Ralph Bates, qui se distinguera plus tard dans Les Horreurs de Frankenstein et surtout dans Dr Jekyll & Sister Hyde. Seulement la Warner, distributeur de la série, ne l’entendait pas de la cette oreilles et obligeât la Hammer a réintégrer Lee, qui se laissa finalement convaincre (selon le site Devildead c’est l’agent de Lee qui signa le contrat sans lui demander son avis). Le scénario qui prévoyait la résurrection de Courtley en vampire et sa vengeance dût dans un gros élan de portnawak non sensique être rafistolé pour y inclure Dracula qui se retrouvait a venger son disciple, comme si Dracula en avait quelques chose a foutre de son disciple. Remarqué par Anthony Hinds alors qu’il travaillait pour la télévision Peter Sasdy prit donc le relai dans une ambiance qu’on imagine un peu tendu pour ce qui était sa première œuvre pour le grand écran. N’ayant pas vu grand chose du monsieur je n’aurais pas grand chose a en dire si ce n’est qu’il sera par la suite le réalisateur du médiocre Comtesse Dracula (en fait une variation autour du personnage de la comtesse Bathory) et de l’excellent La fille de Jack l’éventreur.

Malgré un scénario rafistolé faisant de Dracula une pièce rapporté Une Messe pour Dracula n’est pas aussi mauvais qu’il en a l’air, il est même par certains cotés excellent. Le film de Sasdy souffre du même phénomène que Prince des ténèbres, a savoir une découpe en deux partie distincts (une sans Dracula, une avec) qualitativement déséquilibrées par un scénario a l’ouest et un Lee partagé entre l’absence et la grimace. La première partie est assez habile dans la description de petits bourgeois d’apparences anodine et s’adonnant le dernier dimanche mois a de petites réjouissances principalement composées d’une descente dans un bordel accompagné d’un petit strip-tease . L’accent est particulièrement mis sur le père de l’héroïne, un gros porc suintant d’hypocrisie et prodigue de nombreuses leçons de morales a sa fille avant et après s’être envoyé en l’air avec une pute. Une Messe pour Dracula est en ça totalement fidèle aux schéma imposés par Fisher décrivant une bourgeoisie hypocrite, a la différences que l’on est ici assez proche du pastiche voir de la caricature (remarque qui n’as d’ailleurs rien de péjorative) et également dans la ligné de Dracula et les femmes dans le sens ou le héros est une jeune homme dénommé Paul – le registre de prénom semble assez limité chez la Hammer – et qu’il va devoir affronter seul le prince des ténèbres (mais malgré tout drivé par un des trois bourgeois). Ralph Bates s’en tirent très bien dans le rôle du dandy décadent et même si le jeune comédien ne dégage pas autant de charisme que Lee il est possible de penser qu’Une Messe pour Dracula aurait été meilleur si le projet initial, dans la droite lignée des Maîtresses de Dracula donc, n’avait pas été détourné de sa trajectoire.

Une Messe pour Dracula a l’énorme avantage de bénéficier du talent des brillants techniciens responsable de la fameuse « Hammer touch ». Arthur Grant retrouve pour la denière fois le poste de chef-op et Scott MacGregor remplace brillament Arthur Robinson, hélas décédé en Mars 70. On leurs doit les superbes images de l’ancienne chapelle, décors au design très classieux construit pour l’occasion et dont l’esthétique poussière/tombe/squelettes devrait faire vibrer n’importe quelle amateur d’imagerie gothique, de belles images illustrées par le score de James Bernard qui se rattrape d’un travail assez moyen livré sur l’épisode précédent. Il faut avouer que Sasdy se débrouille plutôt bien avec une deuxième partie aux mécanismes répétitifs. Dracula s’attaque au trio involontairement responsable de sa résurrection par l’entremise de leurs enfants, qu’il soumet a sa volonté et les fait assassiner leurs propres parents, une situation triple qui vaut pour une réal efficace et des mises a morts cruelles sous poudrés d’une légère pincée de gore et du charme des Hammer girls (jamais négligeable) qui rehausse un final particulièrement ridicule qui voit la destruction de Dracula sans qu’aucune explication ne soit proposé, ce qui donnait quelques indications sur les profondes motivations des producteurs et sur le sérieux de l’entreprise. Si Une Messe pour Dracula reste néanmoins un épisode tout a fait estimable, la Hammer peine a se renouveler alors que Polanski s’est ouvertement moqué de ces productions avec le sublime Le Bal des Vampires et dépoussiérait le fantastique avec son terrifiant Rosemary’s Baby, chef d’œuvre traumatique qui proposait une relecture moderne de thèmes tel que le diable ou la sorcellerie, sans passer par toute une artillerie gothique devenue poussiéreuses dont se passait également La Nuit des Morts Vivants ou l’Exorciste. Pour la Hammer une page est en train de se tourner…

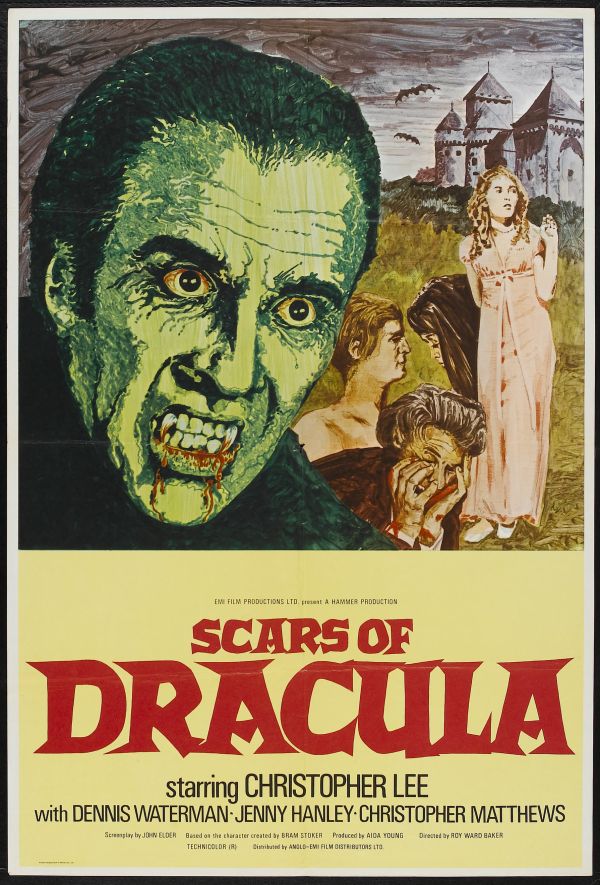

Les Cicatrices de Dracula de Roy Ward Baker (Scars of Dracula. Angleterre/1970).

Dans la citadelle de Dracula une chauve-souris déverse du sang sur les cendres du comte, qui aussitôt ressuscité part en chasse et tue une jeune fille. Les villageois n’en pouvant plus décident d’en finir, ils se dirigent vers le château en ayant pris soin de réfugier femmes et enfants dans l’église du village. Arrivés sur les lieux et malgré la surveillance de Klove, le fidèle serviteur du comte, les villageois provoquent un incendie qui détruit une partie du château mais la victoire est de courte durée. De retour chez eux les villageois constatent que leurs proches ont étés massacrés par des chauves-souris envoyées par Dracula. Dans une ville voisine un jeune coureur de jupon, Paul, est poursuivit pour avoir fricoté avec la femme du maire. Il se sert d’un attelage pour s’échapper mais il se perd et se retrouve dans le village maudit par Dracula. Devant l’hostilité des habitants Paul ne trouve comme refuge que le château ou le comte et sa fiancée l’accueil. Après une excellente nuit passé avec la comtesse, Paul découvre la vrai nature de cette femme quand Dracula surgit et la tue, assomme le jeune homme et l’emporte dans les profondeurs de son antre. Inquiet de la disparition de Paul, son frère Simon part a sa recherche accompagné de sa femme Sarah, le jeune couple retrouve rapidement la trace de Paul et se retrouve chez Dracula.

Dracula est de retour dans cette énième production qui marque la dernière aventure du comte, dans le cadre de la série classique (celle avec C. Lee), avec l’univers du film d’époque. L’intro traduit assez facilement la fatigue d’une série quasiment au terme de son parcourt, ne cherchant même plus a établir une quelconque continuité avec l’épisode précédent, même s’il en reprend la décomposition final pour la passer a l’envers. Il est assez clair que Les Cicatrices de Dracula n’a pas disposé du budget de ces prédécesseurs (décors assez pauvres et le retour des chauves souris en plastique, au secour) et qu’il faut tout le talent de Roy Ward Baker pour rendre intéressant le dernier soubresaut gothique de la franchise. Avant de rejoindre l’écurie de la Hammer, Baker fut assistant réalisateur d’Hitchcock sur Une Femme disparaît en 1938, dirigea Marilyn Monroe et Richard Widmark (Troublez moi ce soir/1952) et obtint un Golden Globe avec Atlantique, latitude 41°, une reconstitution du drame du Titanic généralement considéré comme une des meilleurs du genre. Mais c’est avec la Hammer que Baker tournera ces œuvres les plus célèbres, les excellents Les Monstres de l’Espace, The Vampire Lovers ou Dr. Jekyll & Sister Hyde, le très sympathique Les 7 Vampires d’or mais également ce truc tout naze qu’est Alerte Satellite O2 une bizarrerie combinant western, space opera et imagerie pop/kitchos 60’s et bien évidement Les Cicatrices de Dracula.

Sous ces allures de simple produit ne devant son existence que par la seule volonté de distributeurs opportunistes pressés de profiter du filon, Les Cicatrices de Dracula est pourtant une œuvre intéressante a plus d’un titre. Il constitue une sorte de retour au sources du mythe, autant cinématographique que littéraire. Le château noyé dans la brume, le village maudit, ces habitants apeurés se révoltant torches aux poings, le bourgmestre (incarné par ce bon vieux Bob Todd) et le serviteur difforme sont autant d’éléments rapportés du folklore construit par les films de la Universal dans les années 30/40 et qui sont ici réutilisés dans un métrage qui se situe plus comme une relecture lointaine du roman de Stoker que comme une suite logique de la série. Au-delà de son décorum Les Cicatrices de Dracula est un dernier retour de la série sur le livre dont il reprend quelques passages. L’arrivée au château dans un fiacre, l’accueil du comte et de sa maîtresse, et surtout une scène montrant pour la première fois a l’écran Dracula rampant sur une des murailles de son château. Le jeu de Christopher Lee est, pour la première fois depuis longtemps, sobre et posé (peut être même trop dans les premières scènes qui montrent un Dracula sous Lexomil). Ce n’est pas trahir un secret de dire que Lee n’appréciait pas du tout l’orientation du personnage prise par la Hammer et refusa, une fois de plus, de l’incarner. Mais c’était sans compter sur la roublardise des dirigeants qui, selon les dires de l’intéressé, réussirent a le convaincre en le soumettant a un véritable chantage émotionnel consistant a persuader l’acteur de reprendre le rôle a fin d’éviter le chômage a toute une équipe technique.

Mais là ou Les Cicatrices de Dracula creuse vraiment sa différence c’est bien dans la représentation de la violence. De tout les films de la série, l’opus de Baker est de loin le plus gore, le plus graphique dans la matérialisation des méfaits du comte qui se révèle être un gros sadique trompant son ennuie dans une bonne dose d’ultra violence. Quand les villageois reviennent a leurs villages ils découvrent les cadavres de leurs femmes et enfants défigurés, égorgés ou énucléés, la caméra n’épargnant rien au spectateur des détails du macabre spectacle. Simon retrouve son frère Paul – décidément – dans l’antre du vampire, empalé, le jeune homme servant d’ornement sinistre sur les murs de la crypte. Les Cicatrices de Dracula insiste vraiment sur les pulsions sadique du « maître » dans deux scènes. L’une ou il poignarde sauvagement sa maîtresse, en passe de mordre Paul, en y prenant un plaisir évident et celle ou il punit Klove en le torturant avec un sabre chauffé a blanc. Si cette orientation assez gorasse fut une demande des producteurs, on va tout de même dire que Baker a eu la main particulièrement lourde mais cette brutalité a l’avantage de marquer chez Dracula une émotion qui n’était jamais apparu auparavant, l’ennui. Un ennui que le comte semble tromper avec ces élans de violence sadique, comme si l’immortalité n’était finalement qu’une malédiction faisant peser sur l’existence la charge d’une longue et interminable monotonie. Mais si Les Cicatrices de Dracula expose complaisamment le sadisme de son personnage principal, il est également généreux en Hammer girls, cette fois quatre charmantes demoiselles, qui agrémentent de leurs présences une œuvre manquant parfois de rythme et affligé d’un héros aussi charismatique qu’une endive/béchamel. Un héros qui ne trouvera d’ailleurs pas le moyen de tuer Dracula qui sera vaincu, littéralement, par une intervention du ciel. Un final spectaculaire qui conclut logiquement une œuvre dépourvu d’un scénario digne de ce nom et victime d’un budget ne permettant plus de retrouver les fastes d’antan. A noter que Les Cicatrices de Dracula sortit la même année qu’Une Messe pour Dracula et surtout Les Nuits du Comte Dracula, une tentative d’adaptation figèle du roman de Stoker par Jesus Franco avec Lee dans le role titre et Herbert Lom dans celui de Van Helsing.

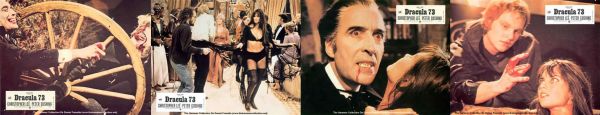

Dracula 73 et Dracula vit toujours à Londres d’Alan Gibson (Dracula A.D. 72 et The Satanic Rites of Dracula. Angleterre/1972 et 1973).

Note: Parce que ces deux films d’Alan Gibson ont été tourné avec la même équipe, il m’a semblé opportun d’en parler dans le cadre d’un article commun (pis surtout j’ai pas grand chose a en dire donc autant grouper).

L’introduction de Dracula 73 se présente comme une dernière concession de la série a la tradition et annonce une nouvelle ère faite de scénarios tentant de justifier des choix « artistiques » plus que douteux et une évidente misère budgétaire. Van Helsing et Dracula se battent sur une calèche déboulant dans un parc de Londres, la lutte prend fin quand le fiacre s’écrase et que Dracula se prend une roue cassé en pleine poitrine. Avant de mourir, Van Helsing réussit a enfoncer le bout de bois plus profondément et tue le vampire qui se décompose sous les yeux d’un de ces disciples. L’homme recueille les cendres du comte et les enterre près de l’église ou s’effectue la mise en bière de Van Helsing. 100 ans plus tard, une bande de jeunes en quête de sensations fortes mené par Johnny Alucard, descendant du disciple, vont dans la vieille chapelle pour y pratiquer un rites satanique. Dracula ressuscite et commence a s’attaquer aux membres du groupe, qui compte dans ces rangs la descendante de Van Helsing. Dit comme ça, Dracula 73 se poserait comme une tentative d’intégrer le comte dans un environnement moderne et de régénérer la série en lui offrant un bain de jouvence salvateur. Sauf que jamais le scénario, en plus d’exhaler une forte condescendance dans sa vision de la jeunesse, n’assume ce postulat et n’exploite jamais les énormes possibilités de ce que l’on pourrait espérer d’un tel point de départ. Dracula 73 décrit, avec quelques années de retard, une jeunesse issue du swinging London avec tout ce que cela comporte de clichés (ça baise, ça picole et ça se drogue a tire larigot). En gros il s’agit ici avant tout d’un regard un brin réac de la jeunesse, une vision réductrice mais prévisible venant d’une Hammer ne sachant comment se détacher des vieilles recettes qui ont fait son succès et qui a déjà raté le coche de la modernité. Si le retour de Peter Cushing est en soit une bonne nouvelle, il faut bien mettre en évidence qu’il s’agit avant tout pour la Hammer de se reposer sur les bonnes vieilles habitudes et c’est par conséquent chez les anciens que se trouve la solution, la jeune génération ne servant ici qu’a nourrir un Dracula restant cloisonné dans une veille chapelle, comme le ferait une vieille relique peureuse d’une époque nouvelle et préférant rester dans l’unique environnement gothique du film, une manière de souligner l’incapacité des auteurs a moderniser (a mélanger différentes époques) une franchise et une compagnie a l’agonie.

Mais malgré tout Dracula 73 est un spectacle plutôt rythmé qui se regarde assez bien comparé a Dracula vit toujours à Londres qui marque l’ultime stade de la déchéance du personnage. Si Dracula n’a souvent été qu’une pièce rapportée dans nombres de films de la série, il n’est plus ici qu’un élément lointain, une vague menace dans ce qui est une intrigue d’espionnage mâtiné de satanisme et de complot. Il est devenu ici un milliardaire a la tête d’une entreprise travaillant en secret sur une arme bactériologique, un concentrer de peste sensé détruire l’humanité mais le comte trouvera une fois de plus un Van Helsing en résistance pour le contrer dans ces odieuses intentions. Honnêtement il n’y a pas grand-chose a tirer de cette bande mal foutu qui ne tire jamais profit d’un point de départ plutôt intéressant, film poussif et dénué de tout intérêt Dracula vit toujours à Londres ne tente même plus de justifier la résurection du comte ou même de la montrer. Au milieux de scènes de dialogues ennuyeuses et d’une imagerie ridicule (la tronche des hommes de mains en gilet en peau de mouton, les rites sataniques ou Lee affublé d’un accent hongrois du plus bel effet) aggravé par un visuel et une photo d’une hallucinante laideur (même les derniers Dracula de la Universal avait tout de même pour eux d’être plutôt bien troussés) les seule scènes qui provoque une vague intérêt sont celles qui montre la descente de Joanna Lumley (futur Pirdey dans les New Avenger) dans une cave investie par les nombreuses victimes féminines du comte. Déçu par le résultat, les distributeur US rangèrent Dracula vit toujours à Londres sur les étagères ou il resta quelques années, mais ce n’est pas par ce qu’il faut bien appeler une purge que la saga hammerienne du comte devait se finir…

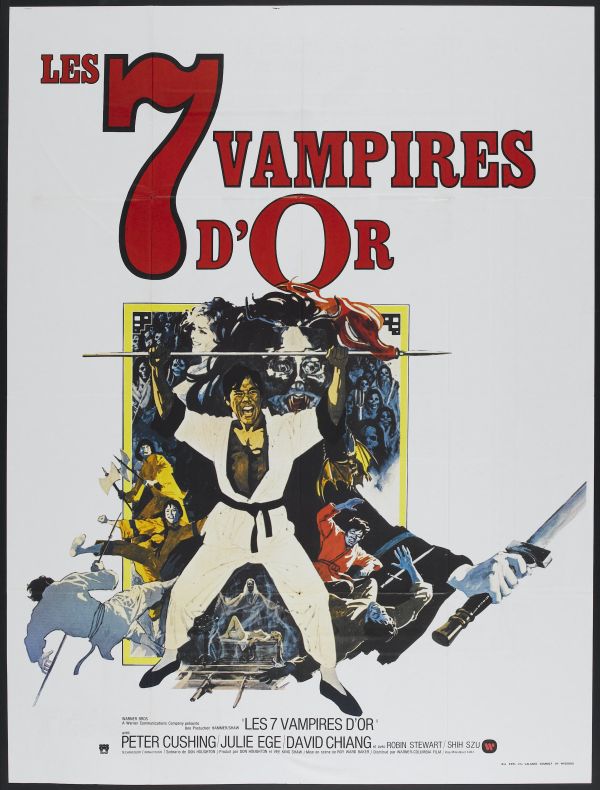

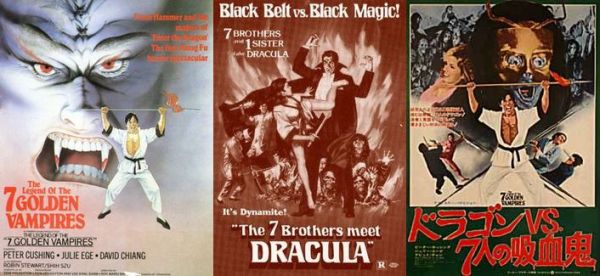

La légende des 7 Vampires d’or de Roy Ward Baker (The legend of The 7 Golden Vampires. Angleterre–Hong Kong/1974)

En 1804, le grand prêtre du temple du village de Pan Kwei cherche a ressusciter les 7 vampires d’or et se rend au château de Dracula en espérant que le comte acceptera de restaurer son ancienne puissance. Dracula accepte l’offre qui lui est faite, détruit le prêtre et prend son apparence avant de se rendre en Chine. 100 ans plus tard, Van Helsing donne une conférence devant un parterre d’étudiants de l’université de Chung King manifestant un vif désintérêt devant l’énoncé de la vieille légende des 7 vampires d’or. Peu après, Van Helsing reçoit la visite de Hsi Ching, un jeune guerrier accompagné de ces 6 frères et de sa soeur, Mai Kwei, tous provenant du village de Pan Kwei toujours affligé par le fléau des 7 vampires. Après quelques déboires Van Helsing accepte l’offre de Ching de former une expédition jusqu’au village maudit, une expédition composé de la famille Hsi, du vieux professeur, de son fils et d’une jeune aventurière fortuné qui finance l’expédition. Mais bien avant d’arriver a destination, l’expédition devra faire face au forces du mal qui proviennent du village.

Le premier plan situe parfaitement l’esprit qui anime Les sept Vampires d’or, un carton indiquant que nous somme dans la Transylvanie de 1804 …alors que défile les paysages caractéristiques qui ont vu la naissance de dizaines de productions de la Shaw Brothers. Évidement personne n’est dupe du grossier procéder mais il faut tout de même avouer que c’est bien ce décalage permanent qui donne un charme indéniable a cette production. Alors que la Hammer a entamé la dernière ligne droite de sa décadence la firme anglaise signe un contrat avec une autre firme elle aussi pourvoyeuse de films de genre aujourd’hui ultra célébrés, la très célèbres société des frères Shaw pour la réalisation de plusieurs films mais il n’y aura au final que deux œuvres issus de ce partenariat. Shatter, que commence Monte Hellman avant de se faire virer par Michael Carreras qui finira le film, et Les sept Vampires d’or de Roy Ward Baker. C’est une œuvre étrange dont il s’agit et dont il est difficile de déterminer si l’on a affaire a une tentative de symbiose entre deux style différents ou une tentative de plaquer les schémas d’un certain cinéma (le film d’horreur gothique) vers un autre (le wu xia pian mandarin) pour coller a l’air du moment et rajouter une pincée d’exotisme a des recettes éculées. Mais en fait on s’en fout un peu car ce n’est pas exactement dans les intentions que l’on mesure la qualité d’une oeuvre mais bien sur ces résultats, de toute les (quelques) tentatives de croisement entre les deux continents le film de Baker est surement une des plus sympa.